3. 고간담박형(高幹淡泊形)

1) 정의-80cm 이상의 높은 직선적 줄기에 적은 수의 간소한 가지를 지녀 청(淸), 고(高), 수(秀), 기(奇)의 고전적 미의식을 표출하고자 하는 수형.

2) 미적 특질- 고간담박형의 세간은 높은 줄기로 먼저 고적감(孤寂感)과 고원(高遠)함을 확보하고 이를 바탕으로 맑음(淸), 높음(高)), 빼어남(秀), 기이함(奇)을 표출한다. 청(淸), 고(高), 수(秀), 기(奇)는 인격성을 내포한 고전적 미의식이다. 이 고간담박형은 중국의 독특한 자연과 문화 환경이 창안한 수형이다.

노수거목형 중대품 분재의 중후(重厚)함에 대해 세간이 깊이와 무게를 가질 수 있는 방법의 하나가 이 청(淸), 고(高), 수(秀), 기(奇)의 인격적 고전적 미의식이고 다른 하나는 세간의 줄기와 가지가 갖는 골기(骨氣)이다.

중국분경에서 금상을 수상한 세간이 단 두 작품인데, 그 두 작품이 이 유형에 해당하는 것은 우연이 아니다.

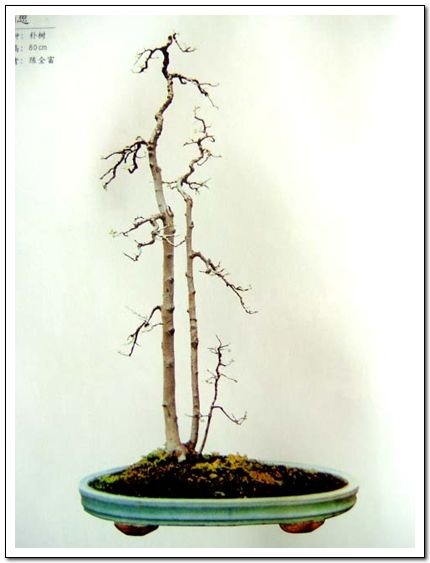

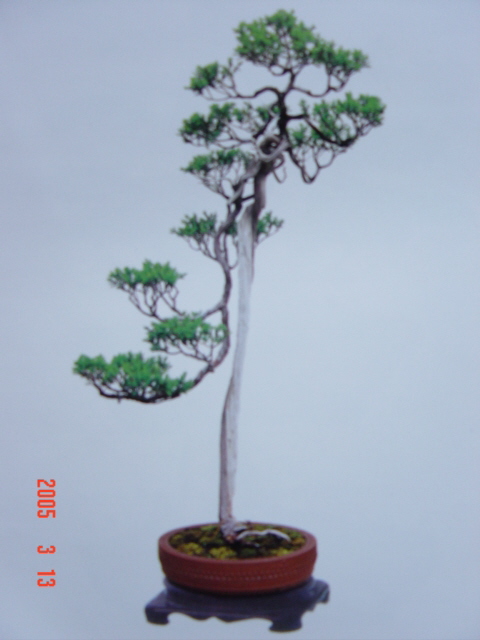

<금상 수상수>

명(名) 상사(想思) 팽나무 높이 80cm

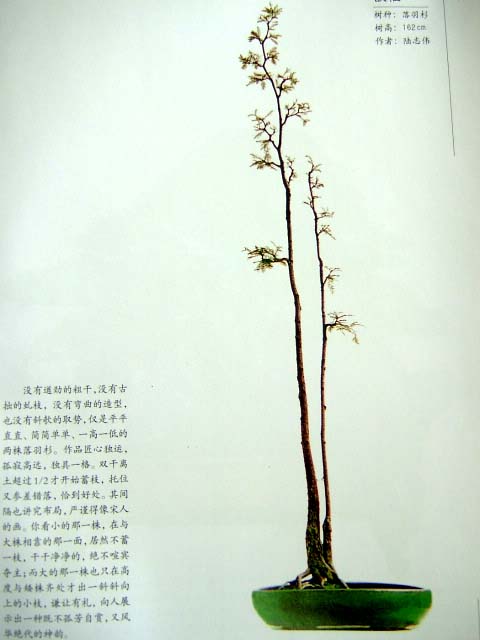

<금상 수상수>

명(名) 욕선(欲仙). 낙우삼(落羽杉), 높이162cm

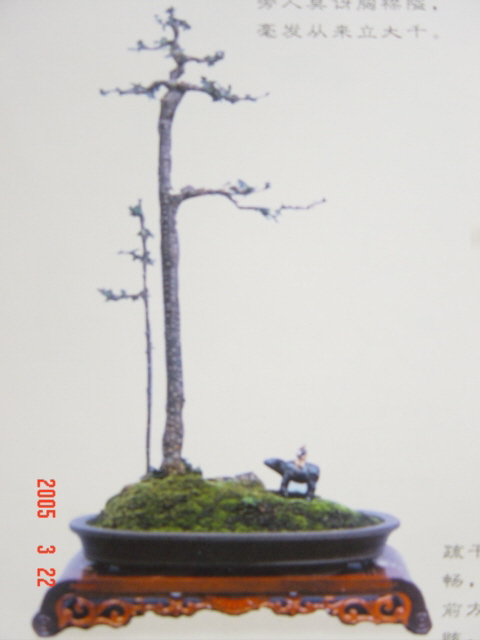

금작 35년 높75

상사 높102 영남

척백세간 높115

홍과세간 높162 영남파

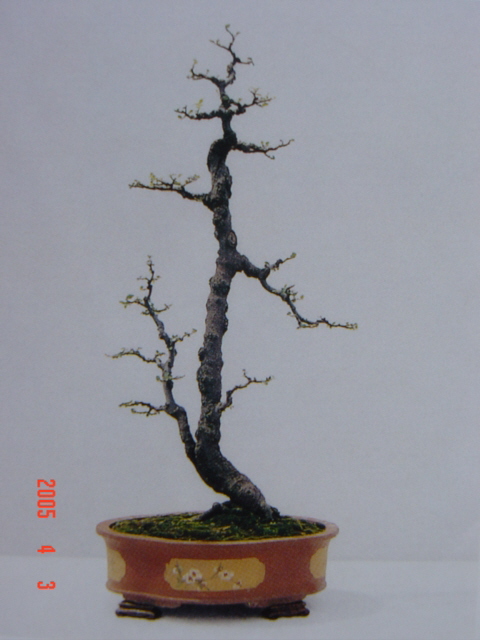

마지막 두 작품은 다른 작품들이 지닌 엄격한 균제의 미가 아닌 고졸(古拙)의 모습을 보여준다.

3) 특징과 작법

고간담박형은 추구하는 미적 특질을 표현하기 위해 다음과 같은 특징을 갖는다.

㉠ 고적감, 고원감, 정신적 높이를 확보하기 위해 줄기는 최소 80cm 이상을 넘어야 한다.

※80cm는 필자가 다음과 같은 근거로 필자가 추리한 수고이다. 중국분재에서 80-150cm 의 규격은 대형분재, 150cm 이상은 거형분재에 해당한다. 80cm 는 첫째 대형분재에 필적하는 높이를 확보하기 위한 것이고, 둘째 청(淸), 고(高), 수(秀), 기(奇)의 미의식을 표현하는 기반이 되는 고원감-외롭고 먼 느낌-을 확보하기 위한 것이다. 수상수 상사(相思)의 수고는 80cm 이며 다음에 볼 욕선(欲仙)이란 작품은 162cm이다. 이는 일본의 좋은 문인목이 최소 60cm 는 넘는다는 사실과 맥이 통한다.

㉡ 수고가 높을수록 쌍간의 형태를 취한다.

쌍간의 경우는 주부간을 합친 폭이 있어 수고를 훨씬 높여 강조할 수 있다. 그러나 단간목의 경우는 쌍간처럼 높일 수 없다. 수상수 두 작품이 모두 쌍간인 것은, 또 높이를 부각할 수 있었던 것은 여기에 요인이 있다.

㉢ 쌍직간의 경우 고간담박형은 수심의 위치가 시선의 초점이 되므로, 이울러 시선에 들어올 수 있도록, 부간은 중간 이상의 높이를 가지는 것이 바람직하다.

㉣ 줄기의 수는 애교간을 포함하여 3간 이내가 적절하다. 그 이상은 세간의 정취를 풍기기 어렵다.

㉤ 줄기와 가지는 골기를 표현하는 방식과 간소, 담박, 고졸(古拙)을 표현하는 방식이 있다.

㉥ 추구하는 미적 특질에 부응하기 위하여 가지의 수는 적고, 간격은 멀며 가지의 부피는 소략하다.

㉦ 가지의 위치와 간격이 중요하다.

가지의 위치는 전체 줄기를 구획하는 듯한 느낌을 줄 수 있는 위치이면서, 줄기의 곡이나 특징에 따라 돋보일 수 있는 위치여야 하고 원칙적으로 줄기의 등쪽이어야 한다.

아래 위 가지의 간격은 외로움의 정서를 불러 일으킬 만큼 넓어야 한다. 이 넓은 간격이 불러 일으키는 외로움의 정서는 줄기의 골기가 갖는 강인함의 정서를 강화한다. 양자는 상승효과를 가져온다.

㉧ 좌우 가지로 수형을 구상하고 뒷가지는 원칙적으로 두지 않는다.

뒷가지는 나무의 깊이를 부여하기 위한 것인데 이 경우는 가지의 수가 최소화되는 만큼, 좌우 가지가 중심이 되어야 한다. 이에 뒷가지가 더해질 경우 한적한 외로움의 정서가 감소될 수밖에 없기 때문이다

㉨ 가지의 형상과 방향이 중요하다.

줄기에 가지가 상응하는 방식이어야 하지만 세간에서도 가지의 흐름과 형상에 따라 그 아름다움과 정서적 특징이 달라진다(또 하나의 수상수 욕선(欲仙)과 비교하면 이 점이 잘 나타난다). 표일한 수형을 위해서는 가지에도 골기가 있거나 형상의 특이성을 가져야 하며, 가지의 각도는 강인함과 세월감을 표현하고자 하는 경우 둔각이어야 한다.

㉩ 근장은 줄기의 3/2 정도가 적절하다.

근장부는 가는 줄기 일변도의 분위기에 유일하게 대비되는 요소이자 안정감을 부여하기 위해 드러나야 하지만, 줄기의 높이를 따르는 시선을 뺏지 않을 정도의 크기여야 한다. 그리고 일본식 판상형 근장이 아니라 굵은 뿌리가 노출되는 자연스런 근장이어야 한다.

㉪분은 최소 근장의 2배 이상의 크기를 쓰며 사각분보다는 원분이나 타원분을 쓴다.

꼭 맞는 분은 이 수형이 갖는 고적감(孤寂感)을 표현할 수 없다. 이 수형이 표현하고자 하는 환경은 마을이나 험준한 산이 아니라 세속과 거리를 느낄 수 있는 곳 정도이다.

그럼 여기서 <중국 분경 금장집> 수상수 <상사(相思)>와 욕선(欲仙)을 평설과 함께 보기로 한다.

<금상 수상수> 명(名) 상사(想思) 팽나무 높이 80cm

평설(필자의 졸역)은 다음과 같다

⌠조형(造形)에 있어 맑음(淸), 높음(高)), 빼어남(秀), 기이함(奇)을 원칙으로 삼고 있다. 가지의 위치를 가려 뽑아서, 그 위치가 두드러지도록 유의하였고, 아울러 좋은 가지흐름의 방향을 설계하여, 심혈을 기울여 북돋고 길렀다. 동시에 수세를 탁관(?)하였고, 주 줄기를 높이 솟게 빚어 표일(飄逸), 웅위(雄偉)한 수형을 만들어서, 적은 것으로 큰 것을 보는 원경 효과를 증강하고 있다. 근장으로부터 길게 내민 새 가지를 작은 부간으로 삼아 잘 지키어 배양하고, 아울러 적당히 높이를 공제(控除)하여, 원 뿌리가 한 뿌리에 쌍간인 소재로부터 한 뿌리 세 줄기형의 작은 수풀(소림(小林)) 분경으로 설계 개조하였다.⌡

맑음(청(淸)), 높음(高), 빼어남(수(秀)), 기이함(奇)이 그 원칙으로 제시되고 있다. 이는 수석에서 통용되는 투(透), 준(皴), 수(秀), 수(廋)의 석사칙(石四則)과 그 맥이 통하는 고전적 미의식이다. (투(透)는 돌에 공혈(孔穴)이 뜷려 있어야 하고, 준(皴)은 석면의 주름살이 아름답게 뻗쳐야 하며, 수(秀)는 빼어 난 기품과 형태를 갖추고 있어야 하며 , 수(廋)는 군살이 없이 수척한 맛을 지니고 있어야 한다는 것이다.)

<금상 수상수> 명(名) 욕선(欲仙). 낙우삼(落羽杉), 높이162cm

<평설> 흐름이 굳센 굵은 줄기도 없고, 예스럽고 소박한(古拙) 규지(虬枝; 虬는 뿔 있는 새끼용)도 없고, 구불구불한 조형도 없고, 기울어진 자세도 없고 단지 평평하고 곧고, 간단하며, 하나는 높고 하나는 낮은 두 줄기 낙우삼이다. 작품에 장인의 마음이 홀로 감돌고 있다. 외롭고 적막하며 높고 멀어 홀로 한 격(格)을 갖추었다. 두 줄기가 분의 흙을 떠나 1/2을 초과한 높이로부터 가지를 두기 시작했다. 자리잡음과 또 어긋나고 들쑥날쑥한 것이 아주 좋은 자리를 취하였다. 그 간격은 전체적 구성을 강구하였고, 엄격하고 삼가하여 송나라 시대의 그림과 비슷하다. 저 작은 줄기를 보라. 큰 줄기와 서로 기대어 있는 저 모습, 확연히 가지 하나도 쌓지 아니하고 바짝 마르고 깨끗하며 절대 주객이 전도되지 않았다. 큰 줄기는 다만 높은 곳에서 작은 줄기와 조화하여 비스듬히 위를 향한 작은 가지를 내었을 뿐이다. 겸양의 예의가 있고 남들에게 보임에 미소(微小)함을 드러내어(?) 스스로를 높이는 독선이 없을 뿐 아니라 또 풍화(풍채와 모습)가 절대적 신운(神韻)이다.

'정원수.분재' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 중국 세간의 분재미의식-3.고간담박형 (0) | 2017.01.12 |

|---|---|

| [스크랩] 미형(微型) 분재와 그 명(名)을 통해 본 중국의 분재미의식 (0) | 2015.04.16 |

| [스크랩] 2014년 중국분경수장가장품국가대전 (1) (0) | 2015.02.28 |

| [스크랩] 2014년 중국분경수장가장품국가대전 (2) (0) | 2015.02.28 |

| [스크랩] 2014년 중국분경수장가장품국가대전 (3) (0) | 2015.02.28 |